(原标题:2018年,世界失去了这些美好的人)

2018年,他们离开了这个世界,成为了我们美好记忆中的一部分。

姚贝娜留下好声音

姚贝娜最后一条微博的配图

住院近1个月时,姚贝娜发了最后一条微博。“现在憋得我真想唱歌啊”后面缀了3个委屈的表情,“等我满血复活吧吼吼吼吼吼”后面排了3个咒骂的表情。这个爱唱歌的乐天派姑娘,在这条微博发出50天后,离开了世界。

从青歌赛冠军到参加《中国好声音》,学民族声乐出身的姚贝娜离开文工团后顺利转型。在北京奥运会闭幕式演唱过的她放下过去的光环,28岁时开始追求音乐自由。父亲姚峰说:“她希望她能拿着把吉他,跑到香格里拉的酒吧去唱歌,那才是她想要的。”

发专辑,开演唱会,参加春晚,连获几大音乐榜女歌手奖,她的事业愈发顺利,生命却终止在2018年1月16日。乳腺癌复发后,她决定捐出眼角膜。

克里斯托弗·李是一个传奇

《魔戒》剧照

克里斯托弗·李最广为人知的形象是《魔戒》、《霍比特人》系列电影中的萨鲁曼。这位一生中参演了128部电影的老爷子,本身就是一个传奇。

他是罗马帝国查理大帝的后裔,母亲是意大利女伯爵。17岁时,掌握了八国语言的他投身二战,加入了“幽灵巡逻队”长距离沙漠部队,到埃及攻打纳粹。他还加入特种执行队,在纳粹占领区执行侦查、谍报、破坏任务。捷克、南斯拉夫、波兰都给他颁发过战斗勋章。

二战结束,克里斯托弗从皇家空军退役,开始了演艺生涯。《星球大战》中,他饰演杜库伯爵。这位曾经的西洋剑冠军,要求导演修改剑柄形状,于是他的激光剑就成了星战历史中唯一一把拐杖形状的光剑。

传奇人生在他88岁又迎来了一个高潮。克里斯托弗推出了一张重金属音乐专辑,92岁时推出了另一张。

2018年6月7日,克里斯托弗逝世,享年93岁。

新加坡失去李光耀

1965年,李光耀宣布新加坡独立,当众泪下

2018年3月23日,李光耀逝世,新加坡进入7天的国家哀悼。第3天,为进停柩处吊唁李光耀,新加坡公众人均排队4小时,直到深夜11点队伍仍不散。这一年,这位“新加坡国父”缺席了他一手“带大”的新加坡的建国50周年庆典。

初独立的新加坡面临国土狭小、资源匮乏、强邻环伺、内部矛盾的种种困境。在李光耀31年内阁总理、21年内阁资政的半世纪“铁腕强权”下,新加坡从一个缺乏生机的城市国家变成了“全球第四大国际金融中心”,仅次于日本的亚洲第二富国,“世界最清廉国家”之一,和享誉全球的“花园城市”。

这位新加坡的“严父”,以“专制独裁、务实、少动情”著称。但5年前发妻逝世时,他在电视机前用缓慢而模糊的声音念出悼词:“没有她,我会是个不同的人,过着完全不同的生活。”画面中,这位孑然一身的老人神色悲伤。他上一次当众暴露内心脆弱还是在1965年。他宣布新加坡脱离马来西亚联邦正式独立时,当着众人的面怆然泪下。

如今,老人逝去,新加坡失去了“严父”的保护,不知又会往哪去。

中国摇滚圈奠基人谢幕

左起:郑朝晖,罗琦,王晓京,周笛,岳浩昆,苑丁,洛兵,郭亮。

王晓京是“中国摇滚音乐最早的推手”。1989年他为崔健策划了第一场个人专场演唱会,把这个不谙世事的摇滚天才从地下带到地上,崔健成了“中国摇滚之父”。

这位横跨摇滚、流行、新民乐三界的音乐推手,在90年代策划了轰动乐坛的摇滚乐合集《摇滚北京》,捧红了罗琦、陈琳、江珊,一手组建了“女子十二乐坊”。

“他骨子里一直以为自己是个商人,”罗琦说。当她告诉王晓京他的星座“天生对音乐敏感”时,他高兴得专门请客。“他也的确是个商人,但他内心最深处,却一直希望能在音乐上被认可。正因为如此,他常常比我们能看清市场,并做出相应的正确的指引。”

2018年5月23日,王晓京逝世。这位“中国摇滚圈奠基人”,留下了让人无比怀念却再也回不去的黄金年代记忆。

“黑猫警长”失去父亲

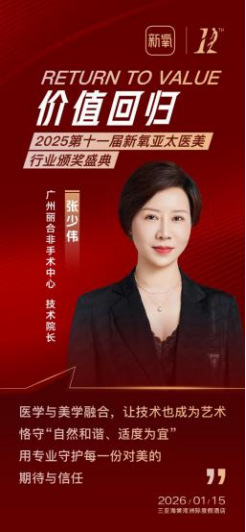

黑猫警长和他的“父亲”诸志祥

“眼睛瞪得像铜铃,射出闪电般的精明……啊啊啊,黑猫警长……森林公民向你致敬,向你致敬,向你致敬。”这段熟悉的旋律一响起,就能勾起两代中国人的童年记忆。

1984年播出的动画片《黑猫警长》,如今已是中国动画史上的经典,黑猫警长也成了“中国动画史上最酷警长”。

但大多数人直到2018年9月8日诸志祥病逝,才知道他是“黑猫警长之父”。他1983年成书的《黑猫警长》,是国内迄今为止得奖最多的科普童话之一。

遗憾的是,因为诸志祥和动画片导演的著作权纠纷,《黑猫警长》只拍了5集。而诸志祥写的100多个黑猫警长故事,他再无缘亲眼看着它们登上银幕。

“英国辛德勒”功德圆满

温顿和他的“儿孙们”

这位活到105岁的老人,被称为“英国辛德勒”。1938年,二战前夕。29岁的股票经纪人尼古拉斯·温顿前往布拉格度假。他没有料到,25万刚从德军占领的捷克北区逃出来的难民正挤在这座战争阴云笼罩下的城市里。他决定全力解救其中的孩子。

1939年3月到8月,他伪造了入境文件,组织了8列火车,把669名犹太儿童送往英国。9月1日凌晨,德军入侵波兰。当天出发的第9列火车在边境被截下,直接改道去了索比堡集中营的毒气室。二战中,有1万5千名捷克儿童丧生。70多年后,与死神擦身而过的“温顿儿童”及其子孙约有6000人。

他从未向任何人提及此事,直到50年后一本他记录当时信息的剪贴簿被发现。这位认为“做了一件正常人都会做的事”的老人100岁时,孩子们沿着当年的路线,坐着蒸汽火车来看他。他早早地等在车站,一如70年前一样。

配乐大师死于他热爱的飞行

詹姆斯·霍纳和好友卡梅隆

“好莱坞最负盛名的电影配乐大师”詹姆斯·霍纳一生为158部电影配过乐,其中2次获奥斯卡音乐奖,11次获奥斯卡音乐奖提名,2次获金球奖。他配乐的电影有《燃情岁月》、《勇敢的心》、《泰坦尼克号》、《美丽心灵》、《阿凡达》、《狼图腾》等。

他和30多年的好友卡梅隆,一起组成了好莱坞的“梦之队”。《泰坦尼克号》中的配乐《我心永恒》让霍纳成了众所周知的配乐大师。

2018年6月22日,热爱飞行的霍纳在驾驶私人飞机时遇难,他“死在了自己热爱的事情上”。这位想“让观众可以听到自己的内心”的音乐人,为世界留下了无数“聆听内心”的经典旋律。

农村改革之父离世

(左起)杜润生、王岐山、王小强到农村调查

上世纪80年代,在北京西黄城根南街九号院里,年逾花甲的杜润生领着一群年轻人,探讨中国农村改革的新路径,主持起草了五个中央一号文件,把家庭联产承包责任制推向全国,打响了改革开放后的第一场战役。

这位一生为农民鼓与呼的长者,是当下中国改革开放中最强有力的一群人的恩师。习近平、王岐山、陈锡文、杜鹰、万季飞、刘源、林毅夫、周其仁、翁永曦、王小强等都是“杜老门生”。

他在文革中练就“道并行而不悖”的话语方式,让不同意见的双方都能接受。“杜老的办法就是跟你提问题、跟你讨论,说得你心服口服。”周其仁说。

这位拥有大智慧的“中国农村改革之父”,晚年留下一句话:中国的改革要过两关,一个市场关,一个民主关。2018年10月9日,杜润生逝世。

余彭年慷慨为人

“华人裸捐第一任”余彭年

2010年,曾连续5年蝉联胡润慈善榜榜首的余彭年公开表示,要捐出全副身家。这位“华人裸捐第一人”说:“儿子弱于我,留钱做什么?儿子强于我,留钱做什么?”

长年致力于慈善事业的余彭年有自己的慈善之道。他曾在路上发现一辆他捐出去的三菱救护车,车内设备全部被拆掉,变成了办公车。他非常气愤,自此改变了只出钱不参与实施的慈善方式。

他会带上儿孙亲自到贫困地区给农民发红包。最多一次发了四天四夜,一共100万。 “这100万到了有些基层的手里就不一定做100万元的事情了。究竟做了多少我看不到,也许就会有一半钱不见了,这种情况不是个别的。所以我宁愿辛苦一点。”

2018年5月2日,这位“中国最慷慨的慈善家”逝世,为世界留下了近百亿的善款。

又走了一位好老师

童庆柄和他的学生莫言

“我不是死在病榻上,而是我正在讲课,讲得兴高采烈,讲得神采飞扬,讲得出神入化,这时候我不行了,我像卡西尔、华罗庚一样倒在讲台旁或学生温暖的怀抱里。我不知自己有没有这种福分?”

童庆柄没有实现这个愿望。2018年6月14日,他从长城下山时心脏病发逝世,享年79岁。

这位中国文艺学理论领域的泰斗级人物,有“中国文坛教父”之称。1988年,北京师范大学试办在职人员“文艺学·文学创作”委托研究生班,莫言、余华、刘震云、迟子建、严歌苓、毕淑敏等近40名青年作家被录取。童庆炳正是这个班的导师。

在50多年的教学生涯中,他把上课当作过节,“天天上课,天天过节,哪里还有一种职业比这更幸福的呢?”

送别布鞋院士

讲座中的李小文

照片里的李小文,看起来像《天龙八部》里的扫地僧,低调,却有盖世神功。这位中科院遥感应用研究所所长、国内遥感领域泰斗级专家,因为这张衣着朴素、脚蹬布鞋的照片,被网友称作“布鞋院士”,他的名字还上了热搜榜第一位。

汶川地震第二天,他在博客上“道歉”。看见温总理在去灾区的飞机上拿着地图,而不是遥感出的现势图,他愧疚道:“我们搞遥感的,真是恨不得打个地洞钻下去,就算地震殉国算了。”

这位有侠客精神的院士,用100万的“长江学者成就奖”在母校设置奖助学金,但他有时一天只吃米粥、咸菜,曾因营养不良住院。他经常在博客上给人答疑解惑,有时专门邮件回复。邮件里他最爱用的落款是,小文。

2018年1月10日,李小文病逝,全国2000多人前来吊唁。一位和他有过互动的网友还带了他最爱的52度二锅头。遗体告别仪式结束,李小文的女儿把父亲的布鞋缓缓放进焚化炉。再见,布鞋院士。

再见,合肥四姐妹

(左起)张家四姐妹:张充和、张兆和、张允和、张元和

2018年6月18日,“民国最后一位才女”张充和逝世,享年102岁。

她是民国时代著名的“张家四姐妹”之一,是著名汉学家傅汉斯的夫人,是沈从文、周有光的小姨子,是陈寅恪、金岳霖、胡适之、张大千、沈尹默、章士钊、卞之琳同时代好友兼诗友。

这位被众星捧月般的“四小姐”才华过人,早在三十年代就在北大开班讲授书法、昆曲、诗词。在书法上,她被誉为“当代小楷第一人”。在昆曲上,她凭1943年的一出《游园惊梦》,惊艳了当时的重庆。

一生低调的张充和,拒不写传记,也从未主动出版过任何著作。她曾戏说,她对自己的作品“就像随地吐痰”,无刻意留存。谁有兴趣谁收藏,谁想发表谁发表,“一切随缘”。

编辑/钱杨 文/李婷婷

当代健康

当代健康